安全文化理念

相比于其他各要素,安全文化是安全生產工作基礎中的基礎,是安全生產的根本,是安全生產工作的精神指向,其他的各個要素都應該在安全文化的指導下開展。同時,安全文化是其他各個要素的目的和結晶,只有在其他要素健全成熟的前提下,才能培育出深入人心、獨具特色、影響深遠的“人民至上,生命至上”的安全文化。“安全文化”定義難,安全文化建設亦難。如何做并做好安全文化建設,需要長期探索和積累,不斷總結經驗,厚積薄發,方能有所成就。本節將通過兩個案例從理論上予以支持,從中獲得靈感與啟示。

3.1 杜邦安全文化理念

杜邦公司在安全生產領域已是婦孺皆知的一個工業安全標桿企業,一個220年屹立不倒的基業長青史,如果僅僅用管理人才的優秀,管理制度的完善來理解,未免有一葉障目、管中窺豹之嫌。從1802年到2022年,一個企業仍然蓬勃發展,行穩致遠,只有從文化角度上去解釋方是切中要害、使人折服。因此,很多學者對杜邦公司的安全文化進行了歸納總結,并獲得了許多有意義的成果。下面列舉一二。

(1)一切事故皆可預防。風險是事故發生可能性與嚴重程度的函數,一旦本質安全技術措施失效、安全附件存在缺陷、安全法規難以執行、安全制度難以落實,都會觸發風險演變成事故,造成不同程度的人員傷亡、設備損失和環境污染,甚至災難。因此,降低風險,使之遠離事故是我們共同的目標追求。當然,風險與事故的距離越遠越安全,直至沒有風險。那么風險管理的目標是否為零風險?顯然,絕對為零的風險是實際難以企及的,即便可以達到代價也是極大的。風險決策的ALARP(As Low As Reasonably Practical)準則,即最低合理可行準則,由英國健康安全和環境部門(HSE)首先提出,如下圖2所示,已成為可接受風險標準確立的基本框架。

圖2 ALARP風險可接受準則

任何工業活動都具有風險,不可能通過預防措施來徹底消除風險,必須在風險水平與利益之間做出平衡。只要合理可行,任何重大危害的風險都應努力降低。雖然風險無處不在,但事故一定是可以預防的,從技術、組織、管理等多個層次,從直接安全措施、間接安全措施、指示標識報警檢測措施、個體防護與安全教育措施等各個方面,管控風險,使之始終處于可接受風險范圍內,這個可接受范圍即不發生事故,因此,從這一點上去理解“一切事故皆可預防”完全符合風險管理理念,也是杜邦公司安全文化的精髓所在。“一切事故皆可預防”的理念已被廣泛共識,正因為這個理念,安全生產這個“廣闊天地”,才“大有可為”,其最深刻的意義在于極大增強了企業生產人員在各種不利因素和逆境下的安全生產信心。

(2)有感領導。一次聽“有感領導”是在應急管理部一次安全與應急管理師資培訓班上,后來在學習有關文獻中又有所接觸,原來“有感領導”是杜邦公司安全文化的根本。何為“有感領導”?按《孫子兵法》謀攻篇所言,即“上下同欲者勝”。1818年,杜邦公司遭遇其歷史上最大的一次事故,即一名工人飲酒引起一場爆炸事故,造成面臨破產的經濟損失和40人的人身死亡,此后,杜邦公司在安全生產道路上痛定思痛、改革立新,其中一條就是“杜邦家族搬入廠區居住,以表明企業主與勞工同生死的決心”,另外一條是“新廠和再建廠區都需要高層管理者首先操作,確認安全后,員工才可進入”,這些安全管理規章制度的背后,體現的是高級管理者的安全責任制,從人、財、物等資源方面充分保障安全生產的需要,在日常管理中處處表現對安全的重視,這是1818年事故后杜邦公司安全文化的根本所在,也即“有感領導”的文化解釋。其實,“有感領導”與我們在安全生產過程中常常提到的“領導率身垂范,關口前移,重心下沉”、“領導到位,靠前指揮”等管理方法不謀而合,是落實企業負責人安全生產責任制的集中體現。

(3)直線責任制。杜邦公司在安全管理組織架構上,貫徹“誰主管生產,誰負責安全”的原則,各級都是本級崗位的安全一責任人。這與我們新《安全生產法》所提出的“安全生產工作實行管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”是高度一致的,直白講,“誰的地盤誰管理”,各級人員都必須為其自身和其工作區域其他人員的安全負責。為了提高安全管理的有效性、專業性和科學性,各級當然需要設置專職的安全管理人員,但如果因為有了安全管理人員,就說安全責任由專職負責,這在杜邦公司將被看作“不安全因素”。但在國內這樣的例子屢見不鮮,如提起“安全的事”就理所當然劃給“安全部門”,事故責任處理時“安全員”常常因為“不到位”而受到處罰,使得“安全總監”這樣的高級位置卻成為燙手的山芋。將這些做法高度提煉總結后,就稱作“直線責任制”,成為了杜邦公司安全文化的重要組成部分。新《安全生產法》實施后,全員安全生產責任制被提上新的高度,崗位逐級負責制,責任覆蓋全員,實現“橫向到邊、縱向到底”,說明杜邦公司“直線責任制”的安全理念在我們實際工作中已從“法”的高度運用落地,說明好的安全理念可廣泛復制運用并起到推動安全生產的強大作用。

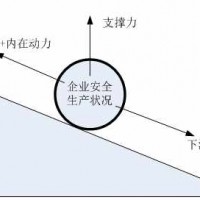

3.2 球體斜坡力學原理模型

圖2 ALARP風險可接受準則

任何工業活動都具有風險,不可能通過預防措施來徹底消除風險,必須在風險水平與利益之間做出平衡。只要合理可行,任何重大危害的風險都應努力降低。雖然風險無處不在,但事故一定是可以預防的,從技術、組織、管理等多個層次,從直接安全措施、間接安全措施、指示標識報警檢測措施、個體防護與安全教育措施等各個方面,管控風險,使之始終處于可接受風險范圍內,這個可接受范圍即不發生事故,因此,從這一點上去理解“一切事故皆可預防”完全符合風險管理理念,也是杜邦公司安全文化的精髓所在。“一切事故皆可預防”的理念已被廣泛共識,正因為這個理念,安全生產這個“廣闊天地”,才“大有可為”,其最深刻的意義在于極大增強了企業生產人員在各種不利因素和逆境下的安全生產信心。

(2)有感領導。一次聽“有感領導”是在應急管理部一次安全與應急管理師資培訓班上,后來在學習有關文獻中又有所接觸,原來“有感領導”是杜邦公司安全文化的根本。何為“有感領導”?按《孫子兵法》謀攻篇所言,即“上下同欲者勝”。1818年,杜邦公司遭遇其歷史上最大的一次事故,即一名工人飲酒引起一場爆炸事故,造成面臨破產的經濟損失和40人的人身死亡,此后,杜邦公司在安全生產道路上痛定思痛、改革立新,其中一條就是“杜邦家族搬入廠區居住,以表明企業主與勞工同生死的決心”,另外一條是“新廠和再建廠區都需要高層管理者首先操作,確認安全后,員工才可進入”,這些安全管理規章制度的背后,體現的是高級管理者的安全責任制,從人、財、物等資源方面充分保障安全生產的需要,在日常管理中處處表現對安全的重視,這是1818年事故后杜邦公司安全文化的根本所在,也即“有感領導”的文化解釋。其實,“有感領導”與我們在安全生產過程中常常提到的“領導率身垂范,關口前移,重心下沉”、“領導到位,靠前指揮”等管理方法不謀而合,是落實企業負責人安全生產責任制的集中體現。

(3)直線責任制。杜邦公司在安全管理組織架構上,貫徹“誰主管生產,誰負責安全”的原則,各級都是本級崗位的安全一責任人。這與我們新《安全生產法》所提出的“安全生產工作實行管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”是高度一致的,直白講,“誰的地盤誰管理”,各級人員都必須為其自身和其工作區域其他人員的安全負責。為了提高安全管理的有效性、專業性和科學性,各級當然需要設置專職的安全管理人員,但如果因為有了安全管理人員,就說安全責任由專職負責,這在杜邦公司將被看作“不安全因素”。但在國內這樣的例子屢見不鮮,如提起“安全的事”就理所當然劃給“安全部門”,事故責任處理時“安全員”常常因為“不到位”而受到處罰,使得“安全總監”這樣的高級位置卻成為燙手的山芋。將這些做法高度提煉總結后,就稱作“直線責任制”,成為了杜邦公司安全文化的重要組成部分。新《安全生產法》實施后,全員安全生產責任制被提上新的高度,崗位逐級負責制,責任覆蓋全員,實現“橫向到邊、縱向到底”,說明杜邦公司“直線責任制”的安全理念在我們實際工作中已從“法”的高度運用落地,說明好的安全理念可廣泛復制運用并起到推動安全生產的強大作用。

3.2 球體斜坡力學原理模型

文章內容聲明:部分圖片及內容來源于網絡,我們整理發布存儲,如有侵權,請聯系我們,將一時間刪除

圖2 ALARP風險可接受準則

圖2 ALARP風險可接受準則